Проклятие компромиссов

Я сейчас смотрю сериал «Клон», уже на 87-й серии. Всё началось ради шутки, а потом мне понравилось. Отлично расслабляет мозг. Гилти плеже (англ. guilty pleasure) во всей красе. Но главное не это…

Я сейчас смотрю сериал «Клон», уже на 87-й серии. Всё началось ради шутки, а потом мне понравилось. Отлично расслабляет мозг. Гилти плеже (англ. guilty pleasure) во всей красе. Но главное не это…

Последние лет восемь мой телефон всегда на беззвучном режиме, а уведомления отключены. Единственные люди, кто может получить моё внимание в любое время — это моя семья и пара близких друзей.

При этом я делаю работу, выполняю обязательства, отвечаю людям, хожу на встречи. Важное уточнение: я делаю это тогда, когда это удобно мне. Вся моя коммуникация преднамеренна и запланирована. Этот принцип решает массу проблем.

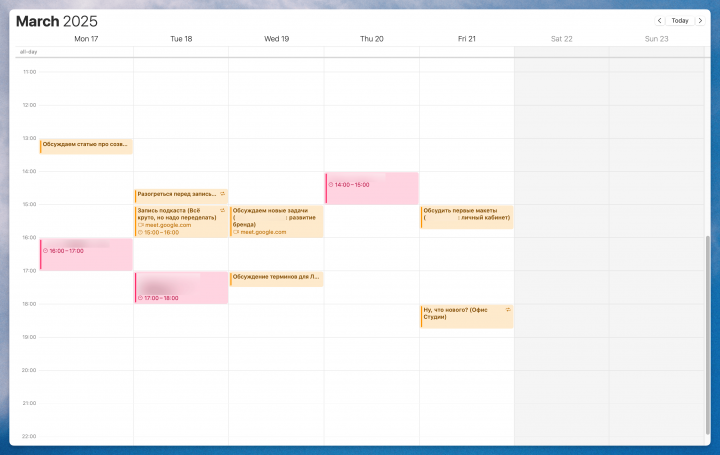

У меня на программах не висят счётчики непрочитанных сообщений и писем. Мои дни не расписаны по минутам, я знаю, что могу никуда не спешить, потому что никогда не ставлю встречи до 12:00. Мой календарь почти всегда выглядит так как на скриншоте выше, да и то созвоны здесь только бежевые события.

Минимум спешки, хаоса и расфокуса. Максимум свободного времени и внимания. Именно это должно быть нормой, а не гордые скриншоты в сторис с шестью созвонами в день и сотнями неразобранных сообщений. Нет, ребят, это не норма и не повод для гордости. Это просто неспособность сказать «нет».

Попробуйте выключить уведомления на неделю. Потом расскажете, что изменилось. Благодарности принимаю в комментариях и на почту: evgeny@lepekhin.ru.

Подробнее о том, как создать спокойную атмосферу без спешки и авралов в удалённой команде, я пишу в своей книге про коммуникацию. На этой неделе выйдет вторая глава, а пока можно купить и прочитать первую, она уже написана.

Дизайнеры почти не показывают, как они делают проекты, из-за чего их труд нередко обесценивают. Огромный кусок работы остаётся скрытым. Кажется, что дизайнеры сразу рисуют красивые мокапы левой пяткой и не потеют.

Я хочу показать, как выглядит работа студии изнутри. Без прикрас и подготовки. Просто врубаю камеру, открываю рабочие файлы, показываю «мясо» и комментирую процесс от задачи до запуска проекта.

С одной стороны, это поможет нам в студии осмыслить свой опыт. С другой, позволит другим исполнителям и заказчикам увидеть, как устроен процесс решения дизайнерских задач на самом деле.

Первое видео — про редизайн сайта тюменской школы йоги «Мудра». На весь проект: аналитику, тексты, дизайн и вёрстку у нас ушло около 3,5 месяцев. Это офигеть как быстро, учитывая, что всё это сделала команда из четырёх человек.

ВК Видео: vk.com/video-133788886_456239257

Ютуб: youtu.be/0m_p8nxPIzg

Сайт Мудры: mudrayoga.ru/

Короткое видео о том, как я подписку на Яндекс Плюс с Амедиатекой отменял. Не пытайтесь повторить это дома…

Рассказываю, как ключевой принцип американской политической системы помогает нам в управлении проектами, коммуникации с заказчиком и презентации важных решений…

У пишущих людей есть такой приём-привычка: всё записывать. У меня это уже в крови. Я постоянно что-то пишу и даже держу телефон рядом с кроватью, чтобы записать мысль, которая внезапно посетила меня перед сном.

Со стороны может показаться, что это бзик. Даже если так, этот бзик регулярно освобождает место для новых идей и мыслей. Благодаря этому бзику у меня всегда есть что написать в блог, есть что сказать. Этот пост начался с одного предложения, которое я записал на днях.

С другой стороны, когда всё записываешь, идей становится так много, что они начинают тяготить. Не знаешь, за что взяться. На этот случай есть и обратный приём — не записывать идеи и решения, которые кажутся вам невероятными.

Если идея слишком крутая, я намеренно не записываю её. Если я её забуду, значит, она была не такой уж и классной. А если идея в самом деле сильная, она обязательно вернётся ко мне окольными путями. Что-нибудь или кто-нибудь обязательно напомнит о ней.

Не бойтесь потерять классную идею. Сильные идеи всегда возвращаются.

У нас в студии сейчас происходят важные изменения: ребята, которые когда-то пришли на позиции младших авторов и дизайнеров выросли и теперь учатся руководить. Естественно, им страшно. А ещё страшнее новичкам, что попали к ним в подчинение. И те и другие боятся ошибаться, потому что делают вещи, которых прежде никогда не делали…

Любая радость временна. Мы склонны забывать это и расстраиваемся, когда эйфория покидает нас. Отсутствие радости воспринимается как проблема, даже трагедия. То же самое касается трудностей. Когда случается что-то неприятное, мы склонны драматизировать и относимся даже к самым банальным пустякам так, словно это навсегда…

Люди переоценивают роль мозга в работе.

Взять, к слову, ситуацию, когда мы сталкиваемся со сложной задачей и говорим: «Надо подумать». Большинство в самом деле сидит и ломает голову над какой-то задачей, пытаясь буквально придумать решение. Ужасно неэффективный подход, который требует колоссальных усилий. Решения, найденные таким путём, получаются вымученным и безжизненными.

Другой сценарий: часто мозг срабатывает как инструмент домысливания. Когда у нас есть какие-то обрывки информации, мозг автоматически пытается достроить картинку, чтобы объяснить происходящее: поведение людей, их логику и мотивацию. И очень часто ошибается. Чаще, чем нам хотелось бы. Потому что мозг не умеет угадывать и находить ответы на вопросы, по которым у него нет информации.

Мозг не создан, чтобы думать или придумывать. Все идеи и решения, что создаём, на самом деле — не мозга, не наши. Они приходят извне через органы чувств, а мозг лишь принимает их, обрабатывает и укладывает в уже существующую систему ценностей.

Мозг — всего лишь фильтр, условное сито, которое непрерывно просеивает информацию, поступающую извне. Мозг не знает, что несёт для нас вред, а что пользу до тех пор, пока не обработает информацию.

Информация нужна, чтобы выжить. Чем больше знаешь о внешнем мире, тем проще избегать опасностей, тем легче принимать решения и действовать и выживать. Потому что мир на самом деле не такое уж безопасное место, как нам кажется.

По сути, главная задача мозга — помочь нам выжить и не помереть раньше времени. Мозг решает эту задачу не с помощью размышления, а с помощью наблюдения. Именно такую функцию дала нашему мозгу природа: наблюдать, определять угрозы, отсекать лишнее и оставлять важное.

Режим наблюдения — естественное состояние мозга. В этом состоянии мы более эффективны, когда решаем сложные, нестандартные задачи в проектах. Вот почему в проектах важно не думать, а наблюдать, быть внимательным:

Если перед вами стоит задача — решить конфликт, продавать услуги дороже или создать дизайн, который примут с восторгом, попробуйте не думать и домысливать, а начните наблюдать.

Все идеи, ответы и решения находятся вовне, за пределами мозга. Мы — лишь фильтр, которые выберет лучший вариант. А лучший тот, который соответствует текущему контексту и обстоятельствам.

Частенько дизайнеры и разработчики софта и всяких сервисов подают свой продукт со словами: «У нас так много функций, что тебе больше ничего не нужно. Здесь ты можешь решить все свои задачи». Чем дальше, тем больше таких продуктов вокруг я вижу. Условно их можно разделить на две категории:

Сложно сказать, сколько раз я попадал в эту ловушку перфекционизма! Сначала винил себя, а потом понял, что виной тому хреновый дизайн.

Хороший дизайн помогает держать фокус. Плохой дизайн усиливает расфокус, заставляет расходовать внимание и силы на неважное. Потому я предпочитаю сервисы и вещи, функциональность которых умышленно ограничена.

Я пользуюсь наручными часами, потому что они просто показывают время. Для этого не нужно смотреть в телефон. Да, ничего другого часы больше не умеют, но и не нужно.

У меня нет кофемашины, которая может сделать мне капучино, а завариваю кофе в джезве или через фильтр-воронку. Они занимают в разы меньше места, их легко мыть, и единственное, что они могут — сварить обычный чёрный кофе.

Я пишу в заметочнике, где три текстовых стиля и нельзя встроить видео через айфрейм. Потому что мне это не нужно. Когда я пишу мне важно, чтобы ничто не отвлекало меня и не прерывало мою мысль. А блочный редактор создан, чтобы отвлекать, двигать эти самые блоки и преждевременно наводить красоту.

Меньше функций, меньше расфокус. Меньше расфокус, меньше стресса. Меньше стресса, легче дышится.

Если вам вдруг кажется, что в расфокусе виноваты только вы, обратите внимание на приложения и устройства, которыми вы пользуетесь. Высока вероятность, что проблема в них, а не в вас.