Сбросить балласт

Скажу страшную вещь, но сохранёнки и списки отложенного чтения — боль.

Во-первых, непросмотренные ссылки, файлы, подкасты, видосы и статьи — это огромный невидимый груз, который тянет вниз и тормозит.

Во-вторых, надо менеджерить сохранёнки, а это дополнительная задача. Если ими не заниматься, очень быстро вся эта куча ссылок превращается к мешанину, где ничего не найти.

В-третьих, сохранять легко, а вот разгребать потом эти завалы — так себе удовольствие. Единственное место, где можно удалить все сохранёнки разом — это Телеграм. В остальных сервисах нет такой возможности.

На Ютубе приходится наводиться на каждое видео отдельно и тыкать в значок корзины столько раз, сколько у тебя видосов. А в закладках в ВК кнопка «Удалить» вообще спрятана в отдельное меню под три точки. Это просто пиздец!

По этим причинам я стараюсь вообще ничего не сохранять, но кое-что всё же попадает в сохранёнки и «Посмотреть позже». На этот случай у меня есть приём, который помогает избавиться от ментального мусора. Кто-то называет это расхаламлением, а мне нравится фраза «сбросить балласт».

Раз в месяц я удаляю все отложенные списки для чтения, неразобранные рассылки, непросмотренные видосы на Ютюбе и сохранёнки в Телеграме. Я знаю, что если не посмотрел и не прочитал что-то сразу, то уже вряд ли вообще посмотрю и прочту.

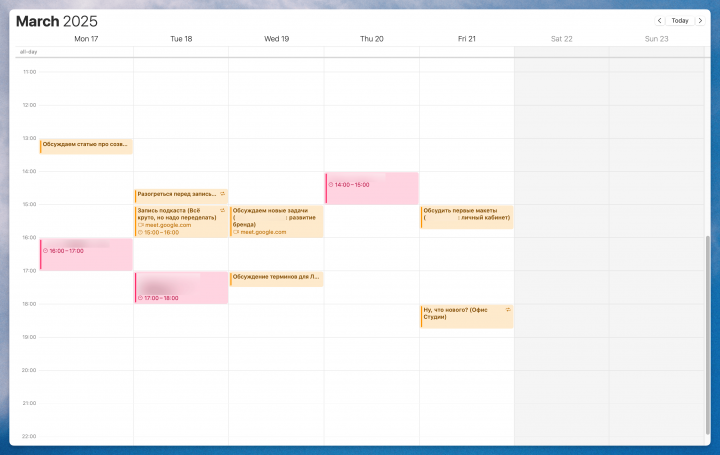

То же самое я стараюсь делать с протухшими задачами и полумёртвыми проектами. В бэклогах нет смысла, так как часто, то, что два месяца назад казалось классной идеей и заряжало, уже не кажется классным и не заряжает. К тому же сильные идеи всегда возвращаются.

Когда я вижу пустой список задач или пустые сохранёнки, я испытываю невероятное облегчение и прилив сил. Разрешить себе не привязываться к старым вещам, идеям и целям значит освободить место для новых целей, идей и вещей.

Время от времени полезно сбрасывать накопленный балласт за борт, чтобы снова двигаться вперёд быстро и легко. Это так же приятно как пустой балкон или свежее постельное бельё.

480

480