Туннельный синдром ★

В конце февраля у меня впервые за восемь лет работы за компьютером проявился туннельный синдром. По-научному — синдром карпального канала. Это когда кисть и предплечье затекают и болят от перенапряжения. Обычно этим страдают люди сидячих профессий: стоматологи, программисты, мастера по ноготочкам.

Я мужественно пытался списать всё на разовую переработку, но даже в спокойные дни боль не отступала. Дошло до того, что я мог работать лишь пару часов, потом приходилось делать перерыв и разминать мышцы предплечья специальными упражнениями. Перерывы помогали, но не решали проблему: к концу дня рука ныла и деревенела.

Тогда я написал пост-вопрос в своём канале и закинул его в пару редакторских сообществ. Выяснилось, что у ещё нескольких человек была точно такая же проблема и все они пользовались стандартными эпловскими клавиатурой и трекпадом. Главной причиной оказался именно трекпад.

За неделю я перешёл на механическую клавиатуру и вертикальную мышь. Рассказываю, как это было, какие модели я выбрал и как это помогло с туннельным синдромом.

Клавиатура «Ньюфи Эйр 75»

На то, чтобы разобраться в мире механических клавиатур, у меня ушло пару вечеров. Благо на сайте «Гикбордса» есть понятные гиды, которые направят и подскажут, на что обращать внимание. Кратко, как я выбирал клаву.

Переходить с низкой мембранки на механику с высоким профилем может быть тяжело из-за большой разницы в высоте клавиш. Советую начать с низкопрофильных механических клавиатур. Я выбирал из трёх брендов: «Ньюфи», «Кейхрона», «Лофри».

«Лофри» (англ. Lofree) отмёл почти сразу. Выглядит очень круто, но слишком дорого. На мой взгляд, если хочешь вкатиться в мир механики, платить 20 тысяч чрезмерно. Можно взять и что-то попроще.

«Кейхрон» (англ. Keychron) как раз отличный вариант для тех, кто хочет попробовать механику. У этого бренда много классных вариантов до 12 тысяч рублей, например «Кейхрон К3». Я уже почти решился взять «Кейхрон», но в последний момент передумал. Смутил объём аккумулятора в 1550 мАч: его едва хватит на 3−4 дня работы. И всё-таки хотелось чего-то более яркого и смелого, а клавиатуры «Кейхрона» совсем не про это.

Так мой выбор пал на «Ньюфи Эйр 75» (англ. Nuphy, расшифровывается как New Physical). Особенно помог обзор на канале «Роко», где парень чётко разложил все плюсы клавиатуры. Но я не тот человек, кому важна сила нажатия клавиш до срабатывания. Меня подкупили другие вещи:

Подход к дизайну. Я заглянул на официальный сайт «Ньюфи» и сразу понял: эти ребята крутые. Их сайт — пример того, как надо показывать свой продукт. Это тот случай, когда хочется купить просто потому, что это невероятно красиво. Когда в продукт вкладывают столько любви, сложно не влюбиться самому. Особенно меня впечатлил лендинг модели «Ньюфи Хало 65 Эйч-Е».

Комплектация и продуманность. Аккумулятор здесь 4000 мАч: хватает на две недели каждодневной работы, за месяц заряжал всего один раз. Кейкапы (клавиши) сразу идут с русскими буквами, а свитчи (переключатели) смазаны — обычно за это нужно платить отдельно.

Лёгкое переключение между устройствами. Клавиатуру можно привязать сразу к четырём устройствам, в том числе к андроид-смартфону или планшету. Я иногда работаю то с компа, то с ноута, и теперь мне достаточно нажать Fn+1 или +2, чтобы сменить устройство.

Сделано для Макбука. «Ньюфи» специально адаптировали свои клавиатуры так, чтобы их можно было поставить прямо на Макбук. Я бы никогда не подумал, что буду ставить механику прямо поверх родной клавиатуры ноутбука, но она оказалась удобнее мембранки. Так что печатать я стал ещё быстрее.

Я опасался, что буду долго привыкать к механике, и первые дня три правда пришлось пострадать. Но спустя месяц я уже не представляю, как жил раньше. Главный плюс механики в том, что не нужно прожимать кнопки до конца как на мембранке, за счёт чего руки словно порхают над клавиатурой и меньше устают.

Покупал клавиатуру в «Гикбордсе». Перед покупкой я написал в поддержку и описал свою ситуацию. Ребята проконсультировали меня, предложили варианты клавиатур, ответили на мои тупые вопросы. В Тюмень доставили за три дня. В общем горячо рекомендую, «Гикбордс» — красавцы!

Хитрость. Уже после я догадался заглянуть на «Авито» (вечно забываю про эту опцию) и обнаружил, что там довольно много механических клавиатур в хорошем состоянии за полцены от начальной стоимости. Ту же «Ньюфи Эйр 75» можно найти за 8−9 тысяч рублей.

Вертикальная мышь «Лоджитек Эм-Икс Вёртикал»

С мышью было попроще. Я сразу решил брать вертикальную мышь. У «Лоджитека» есть две модели:

- Лифт. Для тех, у кого маленькая рука. На Я. Маркете продаётся за 4−5 тысяч рублей, что в текущих реалиях почти даром.

- Эм-Икс Вёртикал. Для тех, у кого большая рука. Сейчас на Я. Маркете её можно взять за 5−6 тысяч, что дешевле, чем на официальном сайте. Как так и почему, не знаю. Когда я покупал, она стоила 7000 ₽.

Помимо размера главное отличие между этими моделями в том, что у «Вёртикала» есть встроенный аккумулятор и её можно заряжать через кабель тайп-си. А в «Лифте» придётся менять батарейки. В этот момент я обрадовался, что у меня большие руки. Если вы не знаете, какая мышь вам подойдёт по размеру, на сайте «Лоджитека» есть простая инструкция, которая поможет определить размер руки и подходящие модели.

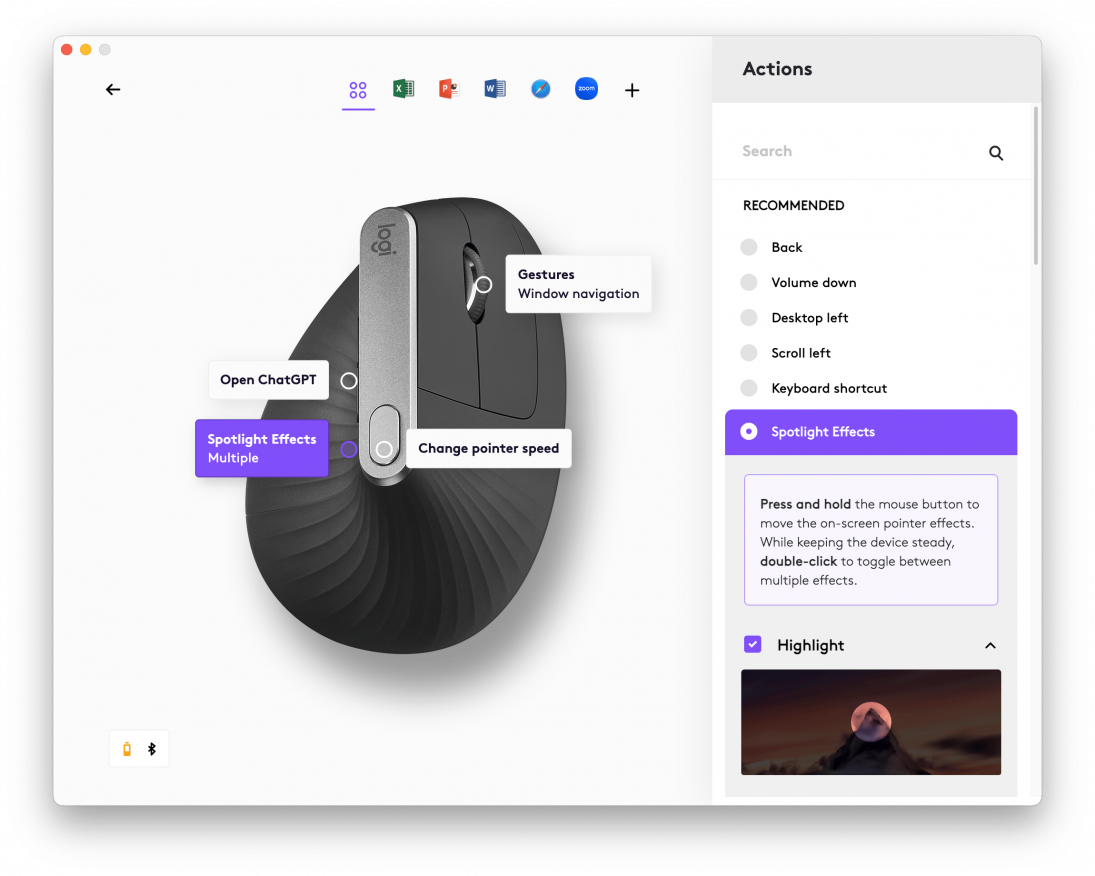

Суперсила мышек «Лоджитека» в фирменном софте, который позволяет настроить клавиши под разные сценарии и программы. Например, я привязал эффект зума к одной из боковых кнопок. Теперь при записи видеоуроков я могу быстро сфокусировать внимание зрителя на нужной мне части экрана.

Как работать сидя, если вам за 30

Спустя пару недель после смены клавиатуры и трекпада туннельный синдром ушёл. Но надо сказать, что смена техники не единственное, что сработало. Пришлось освежить в памяти базовые правила заботы о себе.

Если вам за 30 и у вас сидячая работа, вот что важно делать:

Регулярно делать перерывы. Всё-таки мне уже не 23 года, и я не могу пахать по 16 часов без остановки на сон и еду. Там час не доспал, тут вовремя не поел, ещё несколько дней не выходил из дома, и вот привет — уже болит в шее и немеет рука.

Физнагрузки повышают выносливость. Когда я ходил в зал или на турник, проблем не было. Стоило мне забить на тренировки на пару месяцев, мышцы потеряли тонус и начали затекать, быстрее уставать. Мысль простая: хочешь быть выносливым, надо тренироваться. Особенно если у тебя сидячая работа.

Чаще говорить «нет» новым проектам. Осенью и в декабре я набрал много работы и сильно устал. Без отдыха тело накопило дефициты и дало сбой в самый неожиданный момент, в самом неожиданном месте. Потому что в теле всё связано. Сидишь вроде бы на жопе, а болит, в итоге, рука.

Помимо туннельного синдрома стресс и переработка вылились для меня ещё в одну неприятную штуку как фолликулит — воспаление волосяных луковиц на голове. У меня никогда не было проблем с кожей, а тут раз и пачками гнойники в волосах. Пошёл к дерматологу, пропил курс антибиотиков, купил специальный шампунь, и всё наладилось.

Мораль проста:

До 30 лет решают дурь и драйв. После 30 — понимание своих ресурсов и ограничений, системная забота о себе и умение вовремя сказать «нет».

Обо всём этом я регулярно напоминаю себе постами про отдых и размышлениями в платном блоге. Потому что люди забывают.

Рассылка о том, как жить, работать и управлять без суеты

Раз в неделю я отправляю письма, в которых делюсь опытом и мыслями о работе в команде, коммуникации, управлении и всём, что меня волнует.

Пишу о том, как находить главное, доносить свои идеи, строить долгосрочные отношения с людьми и идти вперёд, когда тяжело.