Как стать успешным

— Как стать успешным в своём деле?

— Снести все границы и установки, придуманные другими, а потом ебашить!

— Как стать успешным в своём деле?

— Снести все границы и установки, придуманные другими, а потом ебашить!

Я всегда делаю работу на максимум своих возможностей и знаний в момент времени. И как только понимаю, что сделал эту работу достаточно хорошо, я считаю работу завершённой: публикую пост в блог, отправляю черновик клиенту, презентую логотип, запускаю курс.

Во-первых, так ничего не идёт в стол. Во-вторых, это помогает не проёбывать сроки. Достаточно хорошо и вовремя — лучше, чем идеально, но через месяц. Ведь лучшее решение то, которое доступно здесь и сейчас, а не через месяц.

Лучший пост тот, который читатели прочли сегодня. Лучший дизайн тот, который можно внедрить сегодня. И так со всем: с отдыхом, с комплиментами, с целями и мечтами. Лучшее время, чтобы начать двигаться к любой цели — сегодня и сейчас.

Никогда не нужно делать идеально. В этом нет никакого смысла.

Подскажите хорошего юриста, который проконсультирует по регистрации ООО, объяснит нюансы и подводные камни, напишет устав, поможет оформить партнёрство.

Кто крут в этой сфере? С кем вы работали по подобным вопросам и остались довольны? Как выбрать хорошего юриста и не потратить кучу денег? Кого порекомендуете?

Иногда люди проёбываются по серьёзной причине. Иногда кажется, что проблема в одном, а на самом деле в другом. Иногда у людей всё же есть оправдание и основание их непорядочному поведению.

Руководителю не стоит спешить с реакциями и выводами. Праведный гнев может обернуться против вас: наедешь на кого-нибудь, а оказывается, что это не он виноват, а процесс плохой. Получается, что сам мудак, не выстроил процесс и требуешь подвигов.

Руководителю следует учиться внимательно слушать людей, чувствовать их состояние, улавливать реакции и микроэмоции, задавать уточняющие, открытые вопросы. И только составив полную картину о происходящем, только докопавшись до сути проблемы или конфликта, принимать решение.

На встречах с командой, я никогда не говорю первым. Я никогда не перебиваю коллег, внимательно выслушиваю все мнения и опасения, и беру слово, только когда все высказались. Этот простой лайфхак позволяет принимать более-менее взвешенные решения и не распыляться зазря.

В 2015 году, когда я пришел на свою первую работу в турфирму, я был амбициозным молодым парнем: хотел много денег и считал, что мне должны платить просто за то, что я пришёл на работу.

Очень быстро я узна две вещи. Первое, что мои знания из универа никак не помогают в работе и следовательно, грошь им цена. Таких как я — вчерашних студентов — тысячи, и все они хотят денег просто так. Второе, что больше платят тем, кто приносит больше пользы. Платить тебе только потому, что ты молодой и глаза у тебя умные, никто не будет.

Здесь случается перелом: одни обижаются на несправедливость мира и превращаются в озлобленных нытиков, которые в своей низкой зарплате винят начальника-мудака, а другие засовывают свою гордость в задницу, закатывают рукава и начинают ебашить как не в себя.

В итоге, первые остаются в жопе, а те, кто берёт ответственность за свою жизнь на себя, растут в крутых специалистов и руководителей. И с деньгами у них всё в порядке, потому что как только они остаются без работы, их тут же приглашают в пять других мест.

Главное чему меня научило моё первое место работы: в начале пути нужно думать не о деньгах, а о том, чем ты можешь быть полезен компании, которая тебя наняла, и куда хочешь прийти через пять-десять лет. Зато, когда придут деньги, ты точно будешь знать, что заслужил их.

Внезапные большие деньги ещё никого не сделали счастливыми. Я не знаю, ни одной истории, когда на бедняка свалилась куча денег и он бы ими грамотно распорядился. Деньги нужно выстрадать.

В августе прошлого года я посетил Ялуторовск, небольшой город в 80 км от Тюмени, с населением около 40 тысяч человек. Цель поездки была сугубо этнографическая: познакомиться с ещё одним городом региона, приметить отличия от Тюмени и Тобольска, где я уже знаю каждый камень.

Электричка от Тюмени до Ялуторовска стоит 138 рублей. По приезде встречает старый железнодорожный вокзал. Дореволюционная архитектура радует глаз, но баннеры и вывески намекают, что ялуторовчане не избалованы красивой наружной рекламой.

Сразу напротив вокзала небольшая площадь с мемориалом, который посвящён декабристам. В этом смысле Ялуторовск похож на Тобольск: сюда тоже ссылали неугодных. Мемориал унылый, смотреть не на что.

Сразу за вокзалом начинается частный сектор. Старых домов в этом районе нет, но несмотря на это люди стараются сделать красиво. На этом доме довольно симпатичный водосток.

Неподалёку от мемориала натыкаюсь на первый артефакт — городскую урну. В Ялуторовске они необычные, нигде прежде таких не видел. Раскрашенные они выглядят ярко и жизнерадостно.

Воскресенье, но на улицах пустынно: ни машин, ни людей. Иногда встречаются одинокие мамы с детьми, но в целом, город выглядит мёртвым.

Довольно быстро натыкаюсь на шедевры наружной рекламы.

Буква «Г» на барабане. Представляю, как ночью эта вывеска сливается в единое целое.

Неполиткорректная парикмахерская «Чёрная леди».

Неплохой фонарь, но неествественная вытянутая форма светильников и худощавый постамент всё портят.

Современные скульптуры ещё более убогие, чем советские. Понятно, что хотели показать величие истории, а получилось, что показали бездарность и безвкусицу.

Первое красивое здание на центральной улице. Наличник очень красиво обрамляет окно. Видно, что здание совсем недавно отреставрировали.

Ещё одна ялуторовская урна, уже в чёрно-зелёной раскраске.

Остекление балконов выходит за пределы бортиков. Чувствуется, что центральную улицу здесь причесали и стараются поддерживать в хорошем состоянии.

Сохранившийся таксофон. В Тюмени уже нет ни одного.

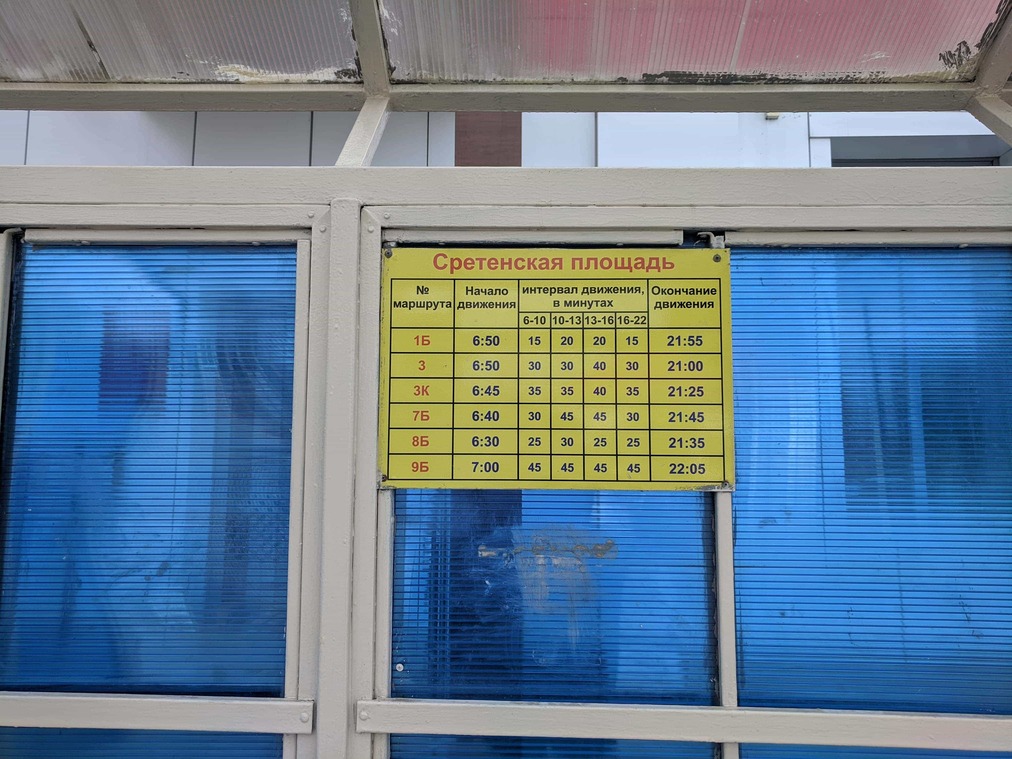

Так выглядит автобусная остановка Ялуторовска. Здесь можно укрыться от дождя или ветра в плохую погоду.

Расписание автобусов. Свёрстано на твёрдую «тройку», учитывая, что это глубокая провинция. Эстетики мало, зато всё ясно и понятно. В Тюмени и Тобольске расписания выглядят гораздо хуже.

Если заглянуть в какой-нибудь двор за прилизанные фасады, открывается вот такой пейзаж.

Уныние и безнадёга. Кажется, дети в этом дворе не живут.

Я прошёл уже половину центральной улицы, но увидел лишь одно красивое здание. Зато вот такого новодела хоть отбавляй.

В Ялуторовске не заморачиваются в названиями и по-своему понимают стиль «ретро».

Первые намёки на деревянное зодчество. Жаль, что оригинальные наличники не сохранились, это уже реставрация, и не очень удачная.

Минут через 30 я дошёл до старого центра, где сохранился небольшой островок дореволюционных строений. За машиной скорой помощи — здание МВД.

В Ялуторовске довольно широкие дороги для такого маленького города.

Это один из самых длинных пешеходных переходов, что я видел в жизни. Длиннее, наверное, только в Казани.

Старые купеческие дома с воротами, которые каким-то чудом сохранились. Хотя шары с башенок уже сбили.

Здесь мог бы находиться красивый ресторан с террасой или верандой и красивой оранжерей. Увы, двери закрыты на навесной замок. Стоит разрушается.

«Почта России» расположилась в старом здании. Видно, что когда-то это был купеческий дом с аркой, через которую хозяева заезжали во двор. Арку, конечно, же заложили. Глухая входная дверь тоже навевает тоску.

Напротив почты — здание начала 20 века, фасад котрого испортили неудачной реставрацией. О былой красоте напоминают решётки на окнах. Зато с тыльной стороны красота ещё сохранилась.

Перед поездкой мне рекомендовали посмотреть острог, но он почему-то был закрыт. И это глупо, потому что когда ещё ходить по музеям, если не в воскресенье? Снаружи, правда, острог никаких эмоций не вызывает. Так что я не жалею, что не попал туда.

Напоследок я решил пройтись по частному сектору. И здесь мне наконец-то повезло: всё самое интересное находится именно там, а не на центральных улицах города.

Это вроде бы старый детский сад. Скромные наличники выдают стиль, в котором советская власть строила школы и детские сады в Тюменской области в 30-е годы.

Ещё один красивый дом со старой калиткой. Здесь находится мемориальный музей.

Некогда красивое здание — теперь лавка восточных сладостей. Купил узбекскую пастилу, оказалась невкусной.

Самый красивый жилой дом, что попался мне на пути. Сохранилась даже противопожарная стена. Соседнего дома, конечно, уже нет.

Когда я приезжаю в новый город или страну, у меня включается режим повышенной внимательности к деталям.

Я обращаю внимание на всё, что попадается на глаза: вывески, наружную рекламу, одежду людей, их обувь, шрифты, урны, остановки, автобусы — и отмечаю детали, цвета, сходства и различия, необычные решения, ищу закономерности.

В первых поездках я делал это насильно, заставлял себя смотреть, учился вычленять детали. Со временем это приём превратился в навык, который постоянно в режиме сна, но в нужный момент включается сам.

Благодаря этому навыку, я регулярно нахожу новые детали, которые меня удивляют. Даже если иду по той же улице, что и вчера.

Больше всего на свете меня бесит, когда люди ставят пробелы перед запятыми или не ставят их совсем. Особенно обидно, когда автор пишет умные вещи, но из-за неверно расставленных пробелов читать его текст физически больно.

Я могу простить хуёвый синтаксис, но пробелы перед запятой или точкой — это лютый пиздец. Почему люди ставят знаки препинания через жопу, откуда они взяли это правило — для меня огромная загадка.

Рассылка о том, как жить, работать и управлять без суеты

Раз в неделю я отправляю письма, в которых делюсь опытом и мыслями о работе в команде, коммуникации, управлении и всём, что меня волнует.

Пишу о том, как находить главное, доносить свои идеи, строить долгосрочные отношения с людьми и идти вперёд, когда тяжело.

В детстве я открывал бананы с «головы»: надкусывал кончик и делил кожуру на лоскутки. А когда вырос, понял, что чистить с «хвоста» гораздо удобнее.

А как вы чистите бананы? С головы или с хвоста? А как едите: откусываете или режете дольками?

Всё нужно делать заебись. А если заебись по объективным причинам не получается, нужно делать хорошо. А если и хорошо не получается, то лучше не делать вовсе или найти кого-то другого, кто может сделать хотя бы хорошо.

Работать нужно с душой. А если проект кажется скучным и с душой не получается, не нужно страдать. Надо придумать, как сделать проект интересным, чтобы снова хотелось работать с душой. На крайний случай можно отказаться от проекта и пойти делать другой проект.

Работать надо с теми, кто тебе интересен и кому интересен ты. Но иногда приходится работать с теми, кто интересен тебе, но не заинтересован в работе с тобой. Такое тоже бывает. Не может же всегда везти.

Никогда не нужно работать с мудаками и жмотами. Но если всё же случился клиент-мудак, нужно его послать на хуй, пока не поздно. А если поздно, то нужно довести начатое до конца и больше никогда с ним не работать.

Никогда не нужно казаться тем, кем ты не являешься. Честность обезоруживает и настраивает на партнерские долгосрочные отношения. А если клиент твою честность не ценит, то это так себе клиент. А если ты облажался или ввел клиента в заблуждение, нужно признать ошибку, извиниться и всё исправить за свой счет.

Нельзя врать своим ребятам. Люди хорошо чувствуют ложь и легко её разоблачают. Даже если вслух никто ничего не скажет, про себя все будут знать, что ты врёшь и со временем перестанут уважать.

Нужно всегда быть на передовой, в одном окопе со своими ребятами. Прикрывать их от нападок клиентов, защищать от злых языков и никогда не выносить сор из избы. Чтобы быть требовательным к другим, нужно, в первую очередь, быть требовательным к себе. Чтобы заражать людей идеями, нужно самому в эти идеи страстно верить. Только такие руководители вызывают уважение.